共役断層

- 場所

-

南郷町博奕浦

- 解説

-

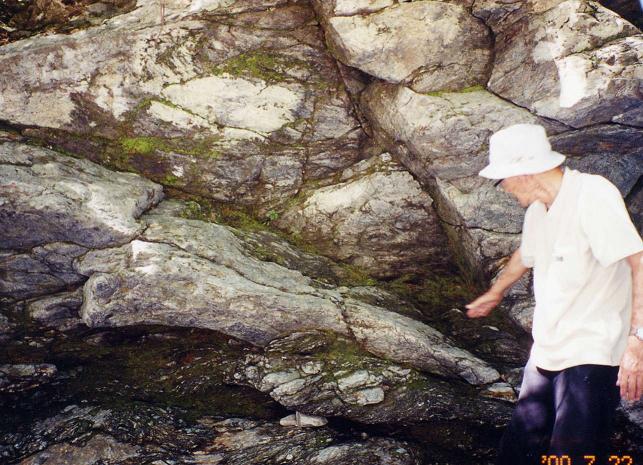

共役断層(conjugate faults)–同時期に同一条件下の力の応力で できた互いにズレのセンスが逆な断層。

共役断層から古応力場(主応力:σ1の方向等)をステレオネットを用いて求めることができる。

断層が通過する付近は、岩盤が脆弱であるので浸食がほかの箇所より速く進行して鞍部(ケルンコル)が形成される。

写真は浸食が断層の破砕部に沿って進行することを良く表している。

また、ケルンコルは断層の走向傾斜に調和的に分布することが多く、直線的に配列する場合には、リニアメントと呼ばれ、空中写真判読で検出されやすい。

加久藤層群の共役断層

- 場所

-

えびの市出水

- 解説

-

加久藤カルデラは東西方向の引っ張り応力によって形成された鹿児島地溝の北縁に位置する。

約33万年前、加久藤カルデラでは大規模な火砕流を伴う巨大な噴火が起き、広範囲に加久藤火砕流堆積物が形成された。

その後に形成された湖には10~11万年前の阿多火砕流や2.5~2.8万年前の入戸火砕流も流入・堆積して加久藤層群が形成された。

特に、入戸火砕流は多量に堆積し、厚い水成シラスが形成されている。

写真にはこの水成シラスに引っ張り応力で形成された共役正断層群(小断層系)が発達している。

ステレオネットを用いてこの共役断層の主応力軸(引っ張り応力方向)を求めると東西方向であったので、鹿児島地溝の造構運動は入戸火砕流噴火後も継続していた可能性がある。

延岡衝上断層の露頭

- 場所

-

椎葉村栂尾

- 解説

-

上位=三方岳層砂岩(石英質)、下位=神門層せん断質頁岩

仏像構造線の露頭

- 場所

-

椎葉村

- 解説

-

上位=中生代石灰岩、下位=四万十層頁岩

序列外断層(OST;Out-of-Sequence Thrust)

- 場所

-

東臼杵郡諸塚村

- 解説

-

平成17年9月の台風14号による豪雨は、宮崎県の九州山地に多くの大規模な斜面崩壊を発させたため、副産物として新たな露頭が多く出現した。

写真(①と②は撮影位置が異なる)の露頭もその一つで、耳川右岸の自然斜面が崩壊したことにより四万十累層の諸塚層群の露頭が出現した。

序列外断層とは、地層と平行な衝上断層が発達した地層単元をさらに低角に切る逆断層(衝上断層)で、写真のように破砕帯を伴い上盤側は地層が乱されて脆弱であることが多いので、しばしば斜面崩壊の素因となる。

序列外断層は、付加体の地層の側方短縮に伴って次第に地層が重層的になる過程で形成され、付加体の肥大化に貢献していると考えられる。

諸塚層群は中生代白亜紀の古い付加体であるため多くの序列外断層が存在する。

小断層

- 場所

-

延岡市

- 解説

-

四万十帯・神門層